「あっ」という間に2023年も1月が終わってしまいました。

2022年の年末に購入したペルソナ4・ゴールデンをやってたら、時間が進むのが早い早い。

それはさておき。

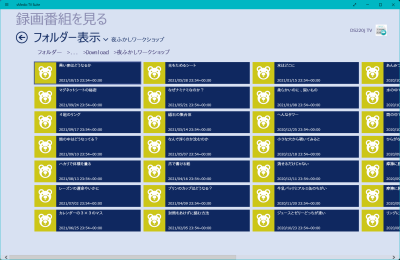

Synology DS220j + sMedio DTCP Move の組み合わせでNASにどんどん録画データをダビングしてたのですが、sMedio TV Suiteで再生する際にちょいと困ってたことがありまして。

というのも番組のタイトルだけでは中身がよく分からないやつがあるのです。

例えば、Eテレ23:55から放送される2355という5分間番組。ぜーんぶタイトルが「Eテレ2355 金曜日」

クリックするとすぐに再生されるという仕様上、中身見るまで概要がわからないのです。これは不便。

ということで、タイトルが編集できないか試してみました。

じゃじゃーん。

できました。

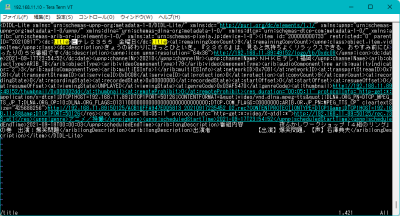

やり方は意外と簡単で、NASに保存されているファイルの *.info を書き換えるだけ。

dc:title のタグで記載されている部分がタイトルとして表示されるので、ここを書き換えてDTCP MOVEのサーバーを再起動することで反映されました。

ちなみに再放送を表す [再] などの四角囲み文字はおそらく内部定義のコードで記載されているので、普通のテキストエディタで見ると文字化けしているように見えます。

データ不整合とかで再生できなくなるかも、と思ったのですが今のところそんなことはなさそうです。